Face aux défis permanents posés par la maladie de Parkinson, un traitement novateur émerge et offre un espoir remanié à ceux qui en souffrent. Dès les premières lignes, l’idée que la technique puisse changer le quotidien de dizaines de patients impose une réflexion profonde et engageante. L’approche thérapeutique alliant précision et efficacité s’intègre dans une recherche incessante d’amélioration du bien-être, mêlant expérience pratique et avancées scientifiques. La stimulation cérébrale profonde se présente comme une solution technique qui suscite autant d’enthousiasme que de questions quant à sa mise en œuvre et à ses résultats cliniques.

Le processus de la stimulation cérébrale profonde

La compréhension des principes théoriques

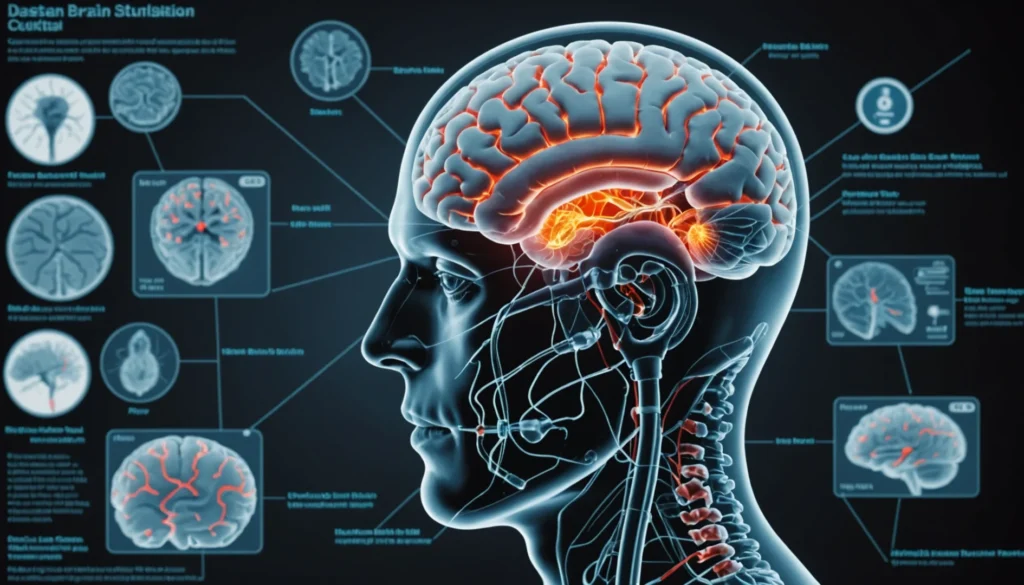

La technique de neurostimulation repose sur l’implantation d’électrodes dans le cerveau, permettant d’influencer les circuits neuronaux d’une façon qui modifie les symptômes observés chez les patients. Cette approche est le fruit d’années de recherches intensives et de collaboration entre experts en neurologie et ingénieurs biomédicaux. Par ailleurs, cette méthode, associée à une coordination minutieuse lors des interventions chirurgicales, redéfinit la manière dont certains symptômes moteurs et non moteurs sont appréhendés. Le traitement se présente ainsi comme une synergie entre un dispositif technique de pointe et une compréhension poussée du fonctionnement cérébral.

Au cœur de ce processus, l’explication de la technique de neurostimulation se veut accessible et scientifiquement rigoureuse. Chaque impulsion électrique est minutieusement calibrée pour agir sur des zones spécifiques du cerveau, adaptant ainsi la stimulation aux besoins de chaque patient. L’enjeu est correspondant à une optimisation continue du traitement, basée sur une évaluation régulière des résultats cliniques et des ajustements nécessaires. Les experts considèrent cette intervention comme une véritable révolution capable d’améliorer la qualité de vie quand les traitements médicamenteux atteignent leurs limites.

Les zones cérébrales ciblées comprennent principalement les noyaux sous-thalamiques et les noyaux globus pallidaux, ce qui permet de moduler les circuits moteurs de manière ciblée et efficace. Ces régions, jouant des rôles déterminants dans la coordination motrice et l’intégration des signaux neurologiques, deviennent ainsi les cibles privilégiées pour offrir une réponse thérapeutique optimisée. L’intervention a gagné en précision grâce à une meilleure compréhension anatomique et une technologie de pointe qui guide les chirurgiens dans cette délicate manipulation. Une telle approche démontre que l’équilibre entre le savoir scientifique et la technologie moderne peut réellement transformer le paysage thérapeutique pour la maladie de Parkinson.

La mécanique des techniques d’implantation

Le déroulement de l’implantation se caractérise par des procédures chirurgicales sophistiquées qui requièrent un haut niveau d’expertise. Dans cette phase, la neuronavigation et l’utilisation d’électrodes de haute précision jouent un rôle déterminant, assurant ainsi un positionnement optimal au sein des structures cérébrales ciblées. Chaque opération repose sur des étapes méthodiques, de la planification préopératoire jusqu’à la réalisation proprement dite, et chaque étape est soumise à des contrôles rigoureux afin de garantir la sécurité du patient. Les avancées techniques récentes apportent donc une réponse adaptée aux défis rencontrés dans l’implantation, permettant de minimiser les risques associés aux interventions en neurologie.

La description des procédures chirurgicales inclut l’utilisation de systèmes de neuronavigation qui offrent une vue en temps réel des zones cérébrales. Cela permet aux chirurgiens d’anticiper les variations anatomiques et d’assurer une implantation avec une précision remarquable. En outre, les électrodes utilisées sont spécialement conçues pour délivrer des impulsions électriques ciblées, offrant ainsi une modulation fine de l’activité cérébrale. Avec cette maîtrise technique, chaque intervention se transforme en une expérience rassurante, où savoir-faire et technologie se conjuguent pour apporter un soulagement concret aux patients.

L’analyse des avancées technologiques et des innovations récentes témoigne d’un développement constant dans ce domaine. Des améliorations continues, telles que la miniaturisation des équipements et des systèmes de contrôle sophistiqués, ouvrent de nouvelles perspectives dans le suivi post-opératoire et l’ajustement de la stimulation. En outre, des collaborations pluridisciplinaires permettent de pousser encore plus loin la compréhension de la neurostimulation, favorisant ainsi une meilleure intégration des retours cliniques dans l’évolution de la technique. Ces progrès confèrent une dimension presque artistique à cette intervention médicale, où chaque geste chirurgical est empreint de précision scientifique.

La sélection des patients par la stimulation cérébrale profonde

La détermination des critères d’éligibilité

Le choix des patients repose sur une évaluation minutieuse fondée sur une revue des paramètres cliniques indispensables, notamment la durée de la maladie et la sévérité des symptômes. Chaque cas est analysé en détail par des équipes spécialisées, qui examinent les antécédents médicaux et les particularités individuelles en fonction d’un protocole défini. La concertation entre divers spécialistes, issus notamment d’organisations telles que France Parkinson et Parkinson Canada, permet d’affiner le processus de sélection et d’assurer que chaque patient bénéficie d’un traitement personnalisé. Une approche aussi méthodique garantit une adéquation optimale entre le profil clinique du patient et les exigences de l’intervention chirurgicale.

La détermination des critères d’éligibilité se fonde aussi sur une évaluation approfondie de l’évolution de la maladie. Les spécialistes se penchent sur divers aspects liés aux symptômes moteurs et non moteurs, en s’appuyant sur une consultation participative avec les patients et leurs proches. Par ailleurs, cette démarche inclut une analyse longitudinale, qui offre une perspective sur la progression de la maladie et sur les interventions précédentes ayant pu influencer l’état neurologique. Ainsi, la stratégie de sélection permet de cibler les patients qui bénéficieront le plus des avancées thérapeutiques proposées par la stimulation cérébrale profonde.

Durant ce processus, la procédure d’évaluation préopératoire joue un rôle déterminant dans la réussite de l’intervention. Les examens complémentaires et les bilans neurologiques forment un ensemble de données cliniques qui seront comparées avec une liste de critères diagnostiques rigoureux. Cette phase inclut notamment des tests fonctionnels, des évaluations cliniques et des imageries médicales, qui offrent une vision détaillée des zones affectées. Grâce à cette démarche, chaque patient bénéficie d’une vérification préalable qui renforce la sécurité de l’opération et oriente le choix des dispositifs de stimulation.

Voici quelques éléments mis en avant lors de cette sélection :

- Antécédents médicaux : une analyse complète de l’historique de la maladie.

- Examens fonctionnels : des évaluations précises de la mobilité et du comportement neurologique.

- Imagerie médicale détaillée pour observer les zones affectées et planifier l’implantation.

Chaque critère est retenu après un examen minutieux qui permet d’identifier les profils répondant le mieux aux exigences du traitement et de la stimulation. Ce suivi multidisciplinaire assure une sélection cohérente et adaptée, en tenant compte de l’ensemble des paramètres cliniques.

La procédure d’évaluation préopératoire

La phase préopératoire constitue un moment clé où toutes les informations acquises à travers divers examens sont synthétisées pour orienter ensuite l’intervention. Les bilans neurologiques complets, couplés à des examens complémentaires rigoureux, établissent un diagnostic précis et détaillé. Au cours de cette procédure, l’équipe médicale réalise plusieurs tests qui fournissent des indicateurs fiables sur la progression de la maladie et la réponse potentielle à la stimulation. Les différentes évaluations cliniques permettent ainsi d’adapter la stratégie thérapeutique et de définir précisément les zones ciblées pour l’implantation.

Le tableau ci-après synthétise les principaux critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation préopératoire :

| Critère clinique | Description | Modalités d’évaluation |

|---|---|---|

| Durée de la maladie | Historique et évolution depuis le diagnostic | Consultations, dossiers médicaux |

| Sévérité des symptômes | Évaluation des manifestations motrices et non motrices | Bilans neurologiques, échelles cliniques |

| Résultats d’imagerie | Identification des zones affectées à l’aide de techniques d’imagerie avancées | IRM, TDM, scintigraphies |

| Évaluations fonctionnelles | Tests de mobilité, échelles de performance et questionnaires | Évaluations standards et observations cliniques |

Les bénéfices et limites de la stimulation cérébrale profonde

La mesure des améliorations cliniques

Les bénéfices de la stimulation cérébrale profonde se manifestent par une amélioration marquante des symptômes moteurs, mais également par une réduction des troubles secondaires qui affectent le quotidien des patients. Les données recueillies dans des centres spécialisés, tels que l’Hôpital Fondation Rothschild et Citadelle, ont permis de constater une amélioration significative du contrôle moteur. Par ailleurs, plusieurs témoignages patients attestent de retours positifs, renforçant ainsi la crédibilité de cette approche innovante. La réactivité des patients face à la stimulation témoigne d’une évolution progressive mais tangible, encourageant les professionnels quant à la rentabilité de cette technique dans des contextes variés.

Alice, neurologue à la Citadelle, a constaté des améliorations remarquables chez ses patients après une stimulation cérébrale profonde. Un jour, l’un d’eux, aux troubles moteurs sévères, retrouva goût à la vie ainsi qu’une coordination inédite et stable. Ce succès me conforte dans l’espoir d’un futur prometteur, indiquant des progrès remarquables.

Par ailleurs, le traitement ne se limite pas à une action sur la mobilité, puisque des améliorations sur d’autres aspects tels que le bien-être émotionnel et la qualité de vie ont été observées. Les ajustements individualisés permettent de répondre non seulement aux besoins physiques mais également aux préoccupations psychologiques liées à la maladie. Chaque retour d’expérience permet d’affiner la stimulation et de mieux appréhender les bénéfices mesurables. Selon certains spécialistes, « la réadaptation des circuits neuronaux est un levier remarquable pour restaurer une partie de la fonctionnalité perdue », renforçant ainsi l’idée que cette intervention représente une voie d’espoir pour de nombreux patients.

La gestion des risques et effets secondaires

Même si la stimulation cérébrale profonde offre des bénéfices notables, il est évident que certains risques et complications peuvent survenir lors ou après l’intervention. Les complications potentielles, telles que des infections, des saignements ou des réactions post-opératoires indésirables, nécessitent une surveillance assidue, ce qui transporte la réflexion vers une gestion méthodique des risques associés. En effet, la durée de l’intervention et l’adaptation post-opératoire des dosages électriques représentent des points d’attention qui demandent une coordination étroite entre l’équipe médicale et le suivi régulier des patients. La réalité de ces risques appelle à une vigilance permanente et à une communication transparente avec le patient concernant les différentes étapes de la thérapie.

Pour illustrer ces aspects, voici un tableau récapitulatif qui met en parallèle les bénéfices cliniques et les effets secondaires observés :

| Amélioration symptomatique | Type d’effet positif | Risques associés | Fréquence des effets secondaires |

|---|---|---|---|

| Amélioration de la mobilité | Récupération partielle de la coordination | Infection, hématome | Modérée |

| Réduction des dyskinésies | Diminution des mouvements involontaires | Réactions cutanées, soucis d’ajustement | Variable selon les patients |

| Complications chirurgicales | Amélioration générale post-opératoire | Hémorragie, complications anesthésiques | Faible |

| Réactions post-opératoires | Soulagement des symptômes non moteurs | Douleurs, troubles d’adaptation | Peu fréquente |

Les retours de praticiens et d’experts mettent en avant toute la dimension thérapeutique et les limites inhérentes au traitement. Tandis que certains patients constatent une amélioration durable de leur quotidien, d’autres doivent faire face à des ajustements constants nécessaires pour éviter des complications à court terme. Les échanges entre spécialistes et patients offrent un éclairage sur les défis persistants, transmettant une vigilance collective concernant la gestion post-opératoire. L’équilibre entre avantages et risques demeure ainsi un sujet de préoccupation pertinent, incitant chaque équipe à déployer une stratégie modulable en fonction des cas rencontrés.

Les témoignages recueillis dans divers centres spécialisés enrichissent l’analyse de cette méthode thérapeutique. Parmi ces témoignages,

« Nos interventions ont permis à plusieurs patients de retrouver une qualité de vie qu’ils pensaient irrémédiablement perdue, ce qui redonne espoir à toute une communauté »

souligne l’impact positif sur de nombreux individus ayant entrepris ce traitement. L’ensemble de ces retours démontre qu’une approche individualisée, accompagnée d’une surveillance rigoureuse, permet d’atténuer les effets secondaires tout en maximisant les bienfaits. Ainsi, malgré la présence de certains effets secondaires, la balance demeure largement en faveur de la stimulation cérébrale profonde quand elle est pratiquée avec soin et expertise.

Regard final et perspectives

Le parcours thérapeutique offert par la stimulation cérébrale profonde pour Parkinson ouvre un champ d’investigations tant sur le plan clinique que technologique. Les avancées techniques et les innovations chirurgicales font de cette intervention une alternative concrète pour ceux qui font face aux défis quotidiens d’une maladie évolutive. La mise en œuvre d’une sélection rigoureuse des patients et l’analyse des effets bénéfiques et secondaires invitent désormais à repenser l’approche globale dans le traitement des troubles neurologiques. Chaque étape, du choix minutieux des candidats à l’exploitation des technologies de pointe, apparaît comme une composante d’un projet de soin visant à offrir un meilleur futur pour les personnes concernées.

Le traitement se présente non seulement comme un outil thérapeutique, mais aussi comme une source de réflexion sur l’utilisation de la technologie dans le domaine médical. Les retours d’expérience et la collaboration entre divers centres de recherche représentent une source d’inspiration pour les avancées prochaines dans le secteur de la neurologie. Par ailleurs, l’évolution constante de ces techniques ouvre la porte à de nouvelles interrogations sur l’équilibre entre innovation et sécurité clinique. Ces perspectives incitent à poursuivre la réflexion sur la manière dont l’intervention médicale peut s’adapter aux besoins de chaque patient et s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue.

Les professionnels du secteur invitent à une implication active et à la réflexion sur ce traitement afin de partager les expériences et d’enrichir le débat scientifique. De nombreux experts évoquent la possibilité de combiner cette intervention avec d’autres approches thérapeutiques pour maximiser les résultats, témoignant d’une ouverture vers des stratégies de soin plus holistiques. Néanmoins, les discussions restent vives et remettent en question l’ensemble des méthodes utilisées, incitant chacun à continuer d’interroger et d’élaborer de nouvelles pistes d’amélioration. Ce chantier thérapeutique, à la fois technique et humain, suscite une réelle envie de bâtir des solutions d’avenir pour atténuer les effets débilitants de la maladie de Parkinson.

La stimulation cérébrale profonde apparaît ainsi comme une voie innovante qui, malgré ses limites, offre un véritable éclairage sur un futur où l’intégration entre la technologie et la médecine est au cœur du traitement des maladies neurodégénératives. Avec l’appui des spécialistes et de données issues d’études rigoureuses, le traitement évolue pour se rapprocher toujours davantage des attentes thérapeutiques des patients. Le défi reste entier pour maintenir un équilibre entre la performance technologique et la rigueur des protocoles cliniques. En repensant sans cesse les approches actuelles, le champ de la neurostimulation se transforme en une aventure humaine et scientifique dont chacun est invité à être acteur.

Face à l’évolution rapide dans ce secteur, beaucoup se posent encore des questions sur la pérennité de la technique et sur les ajustements futurs susceptibles d’améliorer encore les résultats. Peut-on espérer une diminution notable des risques tout en maintenant l’efficacité de la stimulation ? La recherche dans ce domaine semble sans relâche et ouvre la voie à des innovations qui pourraient transformer durablement le traitement de la maladie de Parkinson. Ainsi, les échanges entre patients, praticiens et chercheurs offrent une perspective enthousiasmante et invitent à une réflexion collective sur notre futur commun.